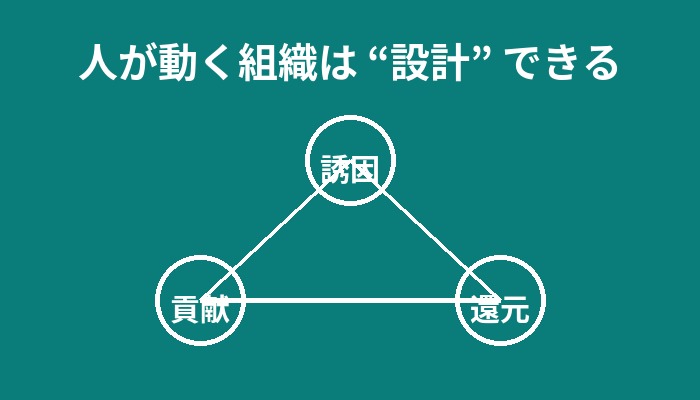

人が動く組織の作り方――「誘因」と「貢献」の設計

人は気合では動きません。行動には必ず「理由(誘因)」があり、組織の成果はその集積=「貢献」で生まれます。本稿は、誘因→行動→成果→貢献→還元が循環するように、経営者が「構造」をどう設計するかを、現場で使える具体策とチェックリストで解説します。

本稿の対象

中小企業の経営者・管理職

ゴール

“人が自走する”設計図

持ち帰れるもの

評価・裁量・承認の実装手順

1. なぜ「誘因」と「貢献」が経営の根本なのか

企業は、価値を創造し分配する仕組みです。価値は人の貢献で生まれ、給与や成長機会として分配されます。よって経営の主質問は「どうすれば人は貢献したくなるのか」。それに対する解が誘因の設計です。

2. 「金」か「やりがい」か――順番を間違えない

三層モデル

- 安定(生存):賃金の納得・生活の安心

- 成長(承認):評価の透明・役割拡張・裁量

- 意義(使命):顧客価値/社会価値との接続

現場あるある

- 「やっても評価が変わらない」

- 「役割・責任が曖昧」

- 「成果と賃金の連動が弱い」

3. 金銭以外で強い「非金銭的誘因」を増やす

- 裁量の拡張:意思決定の範囲を明文化

- 成長機会:小さな新規プロジェクトを任せる

- 承認の質:「行動→結果→影響」で具体に称賛

- 可視化:貢献ダッシュボードを共有

4. 「誘因→貢献」の循環を設計する

循環ループ

- 役割と成果物の定義

- 計測指標の設定

- 可視化と週次レビュー

- 評価(事実ベース)

- 還元(金銭+非金銭)

5. ケース:小規模チームでの実装例

実績:CS一次返信速度改善 / 欠品率減少 / 再購買率向上 / 提案活性化。

6. まとめ

人が動かないのは「意識」ではなく「構造」の問題です。役割・KPI・レビュー・承認・還元の循環を作れば、貢献は自然と増えていきます。

御社の「誘因×貢献」気になりませんか?

まずは現状のヒアリングから。初回相談は無料です。

※ 制度の精緻化よりも、現場で回る“運用設計”を優先しています。