経営改善計画とは──社長の心を軽くし会社を前へ進める地図

「会社は回っているのに、心が休まらない」。そんな社長へ。経営改善計画は、難しい書類づくりではなく、社長の心に“余白”を取り戻し、会社がまた前へ進むための地図です。本記事は、知識ゼロでも読めるやさしい言葉で、なぜ必要で、どう作り、作ると何が変わるのかを、事例と手順まで網羅して解説します。

1. ずっと心が休まらない経営

会社は動いている。社員も取引先もいる。売上もゼロではない。にもかかわらず、心のどこかが常に緊張している──社長、こんな感覚はありませんか。

- いつ資金が尽きるのか、頭の片隅でずっと考えている

- 返済日が近づくと胸が重くなる

- 利益は出ているはずなのに手元に現金が残らない

- 売上がなかなか回復してこない

- 融資は受けたが「返せるのだろうか」と不安になる

- 銀行に相談すべきか迷う(言いづらい/怖い/恥ずかしい)

これは「能力」の問題ではありません。社長の心が休まらない重さを抱えているからです。守るべき社員や取引先、積み重ねた時間と信用──その重さは、戦っている証。だからこそ、一人で抱え続けなくていいのです。

ここから必要なのは、気合や根性ではなく、心に余白を取り戻すこと。その道具が「経営改善計画」です。

2. 経営改善計画とは、「経営者の心を軽くする地図」

「経営改善計画」と聞くと、難しそう・大ごと・“危ない会社が作るもの”。そう感じるかもしれません。しかし実像は違います。経営改善計画とは、会社がこれからどこへ向かうのかを言葉と数字で整理した地図です。

地図があれば「今どこにいるのか」「どこへ向かうのか」「どうやって行くのか」がわかります。迷いが減り、判断が揺れません。経営もまったく同じ。地図がなければ思いつきで曲がり、現場がバラバラに動き、資金は“運任せ”になりがちです。だからこそ、これは銀行のための書類ではなく、社長のための道具なのです。

3. なぜ計画を作るだけで会社が立ち直り始める可能性が高いのか

最大の効果は社長の心に“余白”が生まれること。余白があると、人は落ち着いて考えられます。落ち着いて考えられれば、正しい判断ができます。正しい判断が続けば、会社は静かに、しかし確実に良い方向へ動き始めます。

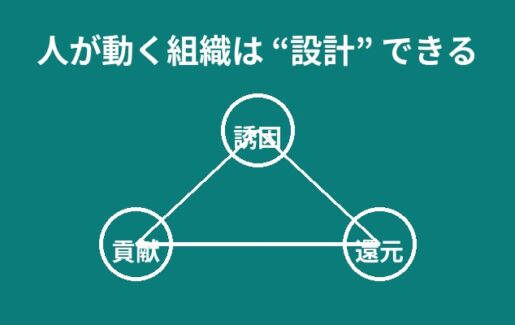

悩みが「考える」に変わる三変化

- 見える化:資金の山谷・利益の源泉・ムダが「見える」

- 整理:何に集中し何をやめるかが「決まる」

- 一歩:いつ誰が何をやるかが「決まり動き出す」

心配ごとは「わからない」から不安になります。見えるようになれば、不安は自然と小さくなる。前が見えれば、足は自然に前へ出ます。

4. 実際の進め方(安心して動ける3ステップ)

大がかりな儀式は不要。専門用語も要りません。やることは、ただ一つずつ整理するだけです。

① 現状を整理する(健康診断)

- 売上構成:誰に何をいくらで売っているか

- 粗利構造:稼いでいる商品・顧客はどれか

- 固定費:減らせる固定費は何か

- 資金繰り:入出金の山谷はいつ来るか

書き出すだけで不安は半分になります。

② 進む方向を決める(進路設定)

- 何に集中するか(勝ち筋)

- 何をやめるか(撤退・縮小)

- 強みの再定義(選ばれる理由の言語化)

経営は足し算ではなく引き算です。

③ 行動と数字に落とす(地図にする)

- 「いつ・誰が・何を・どこまで」:期日と担当を明記

- 指標を決める:一次応答時間/再購買率/受注ミス率など

- レビューの場:週次15分の定例で進捗を確認

「頑張る」ではなく指標で追う。小さな一歩が会社を動かします。

5. 計画に取り組んだ企業がどう変わったか(地元中小企業の事例)

■ 長年続く製造業(従業員22名)

大口顧客に売上が偏り、注文減少で資金繰りが不安定に。社長は「売上が戻らない/返済が重い/説明ができない」と悩んでいました。実際にやったのは次のとおり。

- 現状の可視化:顧客別・製品別の粗利を棚卸し

- 方向の決定:「特定顧客依存からの脱却」を方針に

- 行動に落とす:小口既存の深掘り+新規は絞って実施

結果、売上は急上昇しなかったものの安定した小口顧客が増加。資金繰りが「読める」ようになり、銀行も態度が一変。「また相談してください」と伴走宣言。社長の一言──「まだしんどい。でも、もう暗闇じゃない」。

6. 心がしんどい時こそ、立て直しは間に合う

状況が良くない時こそ、実は変化の効き目が大きい時期です。方向が正しく、心が折れず、やることが明確なら、会社は静かに良くなります。逆に最大の損失は「先延ばし」。「立て直そう」と思った日が最も早い日です。

小さく始める三原則

- 小さく:90日間の仮運用と割り切る

- 早く:今日決めて、明日から動く

- 続ける:週次15分のレビューを習慣に

7. 経営者は、一人で戦わなくていい

経営は孤独です。しかし、経営改善は伴走者と一緒にやるもの。社長が背負いすぎなくていい。認定支援機関や税理士、金融機関の担当者──味方はいます。社長は前だけを見る。実務の設計は私たちが支えます。

8. 最初の一歩は「相談する」ではなく「整理する」

いきなり“相談”だと構えてしまうなら、まず整理からで大丈夫。下のチェックリストを、10分で埋めてみてください。それだけで、最初の霧が晴れます。

10分チェックリスト(印刷推奨)

- 今年の売上トップ3顧客/粗利率は?

- 赤字(または薄利)案件はどれ?やめられる?

- 固定費で削減余地がある科目は?(家賃・外注・通信等)

- 資金が薄くなる月はいつ?要因は?

- 今月からやめることは?来月から始めることは?

この5点が書けたら、もう計画の半分は終わっています。あとは期日と担当、指標を決めるだけです。

9. よくある誤解と、その答え

誤解1:計画を出せば銀行は助けてくれる

正解は、中身と実行力で判断される。希望ではなく根拠、絵に描いた餅ではなく運用できる設計を。

誤解2:数字だけ作ればいい

数字は行動の結果。行動(いつ・誰が・何を)まで落ちていない計画は無価値です。

また実現可能性の低い計画です。

誤解3:完璧にしてから提出する

90日仮運用→更新が最速。現場で回る計画は、現場の手触りから生まれます。

誤解4:社長が全部やるべき

役割分担と伴走が前提。社長は方向に集中、仕組みはチームで作る。

10. 90日スタータープラン(そのまま使える素案)

- Day 0:役割×3指標を決め、「四半期は仮運用」と宣言

- Day 7:KPIボード公開(出荷精度・一次応答・再購買率など)

- Day 30:小さな成功共有会(30分)。裁量拡張1名選出

- Day 60:評価会議(事実のみ持ち込み)。手当を一部反映

- Day 90:制度レビュー→次四半期に反映。やめる施策を決定

ポイントは「小さく・早く・続ける」。完璧主義は前進の敵です。

11. もし「うちもやりたい」と思えたら

読み終えて、少しでも心が軽くなり「やってみたい」と思えたなら、そこが合図です。社長はもう十分に戦ってきました。次は伴走者と一緒に、会社を前へ進めましょう。

12. 実は、この計画づくりには「国の補助」が使えます

「良さそうなのは分かった。でも、費用が心配だ…」という社長もいると思います。

安心してください。経営改善計画は、国による「経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)」の対象です。

補助金には「通常枠」と「中小版GL枠」の2種類があります

経営改善計画の補助は、状況に応じて2つの枠から選べます。

■ 通常枠(一般的な改善・再構築に)

| 支援対象費用 | 補助率 | 上限額 |

|---|---|---|

| DD・計画策定支援費用 | 2/3 | 上限200万円 |

| 伴走支援費用 | 2/3 | 上限100万円 |

| 金融機関交渉費用 | 2/3 | 上限10万円 |

■ 中小版GL枠(より深い再生や構造改革に)

| 支援対象費用 | 補助率 | 上限額 |

|---|---|---|

| DD費用等 | 2/3 | 上限300万円 |

| 計画策定支援費用 | 2/3 | 上限300万円 |

| 伴走支援費用 | 2/3 | 上限100万円 |

中小版GL枠は、通常枠よりも支援上限が大きく、

本格的な事業再生や構造転換を必要とする企業向けです。

どちらが適用できるかは、会社の状況を一緒に整理すれば判断できます。

つまり、計画作成にかかる費用の大部分を国が負担してくれる仕組みです。

「お金がないから、動けない」ではなく、動くために国が背中を押す制度だと考えてください。

※補助申請や金融機関との調整も、こちらでサポートできます。

経営改善計画を、社長の隣で一緒に作ります

現状整理→方向決定→行動と数字に落とすまで、共に“回る地図”を完成させます。初回相談は無料・オンライン可。

※本記事は中小企業の現場を想定し、制度の精緻化より運用の持続性を重視しています。銀行提出用の書式整備・数値モデル(損益・資金繰り・返済条件案)もご相談ください。